【プログラムを作ろう】 ナンプレ編 #4

こんにちは!

エルフィールドでエンジニアとして働いている、H.Tと申します

今回は「ナンバープレイス・プログラム」の第4回目になります。

前回のプログラムでは、行・列の制約を考慮しながら数字を配置する手法をベースに、「マスごとに入れられる数字の候補

(フラグ)」を活用して解法を進めました。

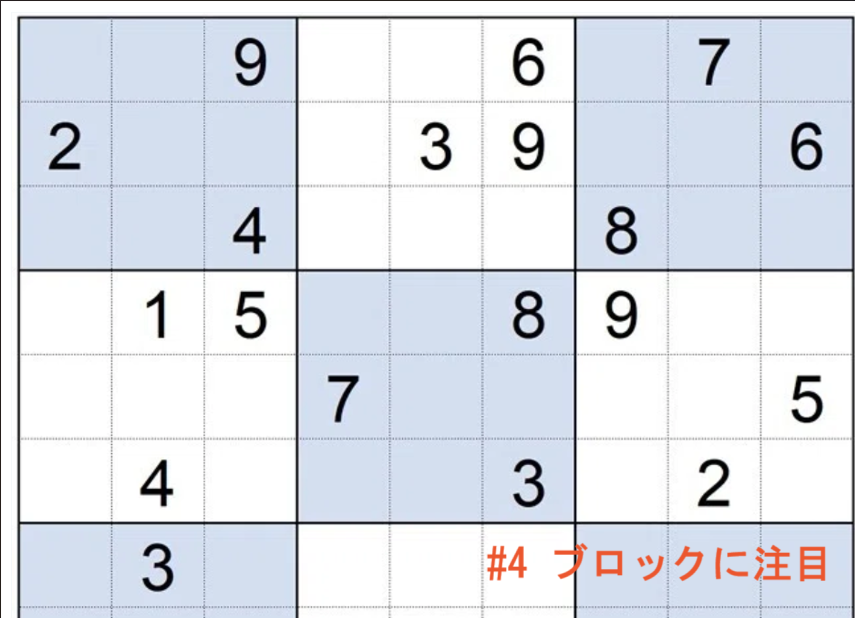

今回は視点を少し変えて、“ブロック単位” での配置を起点にプログラムを組み立ててみます。

🔍 ブロックを出発点にする発想

あれこれ試していて、ふと気づいたことがあります。

それは「特定の3ブロックに限れば、他と干渉せずに数字を自由に入れられる」という点です。

たとえば「左上・中央・右下」の3ブロックを選ぶと、それぞれの9マス内の数字は、他の2つのブロックと被らないため、

自由に 1〜9を並べることができます。(もちろん、ブロック内で重複はNG)

実際には「上中央・右中央・左下」など、同じように独立性のある3ブロックの組合せはいくつか存在しますが、

今回はシンプルに「左上・中央・右下」の構成を採用します。

このように、最初に「自由に数字を入れられるブロック」を固定することで、残りのマスに対しては制約が増し、

完成に近づきやすくなるのでは?という考え方を出発点にします。

🧩 設計の概要

- まず3ブロックに 1〜9 の数字をランダムに配置します

→ 同一ブロック内で重複がなければOK - その後、残りのマスに候補となる数字をチェックし、可能な中からランダムで選んで埋めていく形にします

🛠️ 前回のプログラムで使った「フラグ(isX)」や「状態(done)」の管理処理は流用できるので、新たに追加した部分を

中心に説明していきます。

🔀 配列をランダムに並び替える

まずはブロックに入れる 1~9 の数字をランダムに並び替える関数です

const list19 = [1,2,3,4,5,6,7,8,9]

function getRndlist19(){

return Array.from(list19).sort((a, b) => Math.floor(Math.random() * 2) * 2 -1)

}

📝 ポイント解説:

- Array.from(list19) で元の配列をコピー

- sort() の中にランダムで -1 または 1 を返す関数を使い、並び順をシャッフル

- Math.random() で 0 または 1 を出し、* 2 – 1 によって -1 または 1 を生成しています

これはあくまで簡易的なシャッフル手法ですが、目的には十分です。

⚙️ プログラムの全体構成

実際のコードは以下のようになっています。

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title>Number Place</title>

<style>

#app TABLE{border-collapse: collapse;}

#app TD{width: 3rem; height: 3rem; text-align: center; border: solid 1px #CCC ;}

#app TD:nth-child(1), #app TD:nth-child(3n){border-left-color: #333;}

#app TD:nth-child(3n){border-right-color: #333;}

#app TR:nth-child(1) TD, #app TR:nth-child(3n) TD{border-top-color: #333;}

#app TR:nth-child(3n) TD{border-bottom-color: #333;}

</style>

</head>

<body>

<div id=”app”></div>

<script>

const list02 = [0,1,2]

const list08 = [0,1,2,3,4,5,6,7,8]

const list19 = [1,2,3,4,5,6,7,8,9]

function init(){

myTable = document.createElement(‘table’)

list08.forEach(i => {

let tmpTR = document.createElement(‘tr’)

list08.forEach(j => {

let tmpTD = document.createElement(‘td’)

let tmpBlock = ‘b’ + Math.trunc(i/3) + Math.trunc(j/3)

tmpTD.setAttribute(‘class’, (‘r’ + i) + ‘ ‘ + (‘c’ + j) + ‘ ‘ + tmpBlock)

tmpTD.setAttribute(‘done’, 0)

list19.forEach(n => {

tmpTD.setAttribute(‘is’ + n, 0)

})

tmpTR.append(tmpTD)

})

myTable.append(tmpTR)

})

document.querySelector(‘#app’).append(myTable)

}

function getRndlist19(){

return Array.from(list19).sort((a, b) => Math.floor(Math.random() * 2) * 2 -1)

}

function setDisAbleCell(TD){

// 他のマスで数字が置けないようにセットする

let n = TD.innerText //セルに入ってる数字

let tmpClasses = TD.getAttribute(‘class’).split(‘ ‘)

tmpClasses.map( (classx) => {

listTD = document.querySelectorAll(‘.’ + classx)

listTD.forEach(cell => {

cell.setAttribute(‘is’ + n, 1)

})

})

}

function getAbleNum(TD){

// そのマスに可能な数字のリストを得る

let outlist = new Array()

list19.forEach(n => {

if(TD.getAttribute(‘is’ + n) == 0){

outlist.push(n)

}

})

return outlist

}

function checkMustCell(){

// 残りのマスをチェックし、一つしか数が入れられないマスに数を入れる。

let listTD = document.querySelectorAll(“[done=’0′]”)

listTD.forEach(cell => {

let checklist = new Array()

list19.forEach(n => {

if(cell.getAttribute(‘is’ + n) == 0){

checklist.push(n)

}

})

if (checklist.length == 1){

cell.append(checklist[0])

cell.setAttribute(‘done’, ‘1’)

setDisAbleCell(cell)

}

})

}

function setNum(cell, num){

// セルに数字を入れて、他のセルの処理をする。

cell.append(num)

cell.setAttribute(‘done’, ‘1’)

setDisAbleCell(cell)

checkMustCell()

}

function putNumber(){

myTable = document.getElementsByTagName(‘table’)[0]

//まず、左上、中央、右下のブロックに数字を入れてしまう。

list02.forEach(i => { //行方向のブロック番号

let rndlist19 = getRndlist19()

let idx = 0

list02.forEach(j =>{

list02.forEach(k =>{

let cell = myTable.getElementsByTagName(‘tr’)[i * 3 + j].getElementsByTagName(‘td’)[i * 3 + k]

if(cell.innerText == ”){

setNum(cell, rndlist19[idx])

}

idx++

})

})

})

// 残りのマスに数を入れていく

let listTD = document.querySelectorAll(“[done=’0′]”)

listTD.forEach(cell =>{

let ablelist = getAbleNum(cell)

if(ablelist.length > 0){

setNum(cell, ablelist[Math.floor(Math.random() * ablelist.length)])

}

})

}

init()

putNumber()

</script>

</body>

</html>

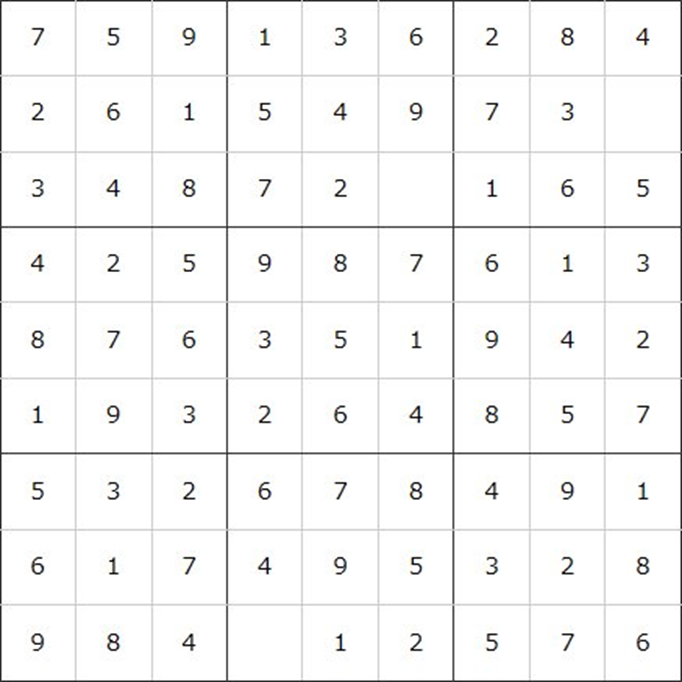

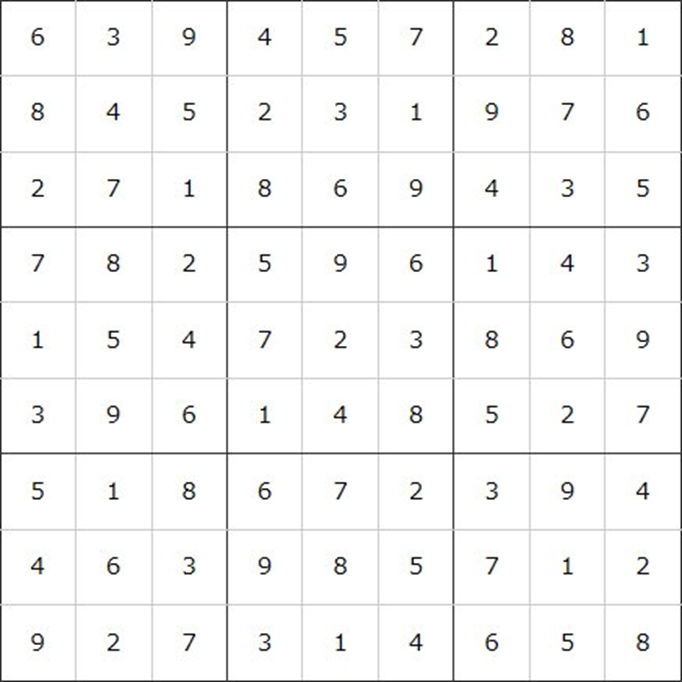

✅ 実行結果と所感

このプログラムを実行すると…

空きマスは残るものの、一定の完成度で盤面が埋まります。

運がよければ…

このようにきれいに全マスが埋まることもあります。

🎲 体感的な成功率は4〜5回に1回程度。

まだロジックとしては発展途上ですが、十分に「使える」状態に近づいています。

🤔 気づきと今後の展望

✅ 今回の学び

- ブロック単位の配置は良いスタート地点になる

- 「状態管理(done/isX)」は、今後の検証・アルゴリズム強化に活かせる

- ただし「ランダム選択+制約」だけでは完全な完成は難しい

今回のアプローチでは、特定の3ブロックを起点にすることで「数字の自由度を保ったまま盤面を埋め始める」という、

新たな可能性を見出せました。

ただし、それだけで「全マスを確実に埋める」には至らないことも改めて実感。

やはり「候補数の少ないマスから埋める」「分岐を記録しながら進める」など、より戦略的な要素も必要になってきそうです。

次回は、こうした「埋めた結果を自動で評価する仕組み」を導入して、完成度を上げていく基盤づくりに挑戦していきます!

🔜 次回予告

「現在の盤面が正しいかどうか」を自動でチェックする機能を作ります。

- 重複チェックや不正マスを視覚化

- 今後のステップ(自動生成やパズル化)への足がかりに!

それではまた次回👋

最後までお読みいただき、ありがとうございました!